ppmindonesia.com. Jakarta – Tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini—sebuah momentum yang secara historis ditujukan untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan.

Namun sayangnya, peringatan ini kerap dirayakan dengan simbol-simbol yang justru bertentangan dengan semangat yang diperjuangkan Kartini sendiri. Lomba busana kebaya, masak-memasak, hingga pawai anak-anak perempuan bersanggul telah menjadikan sosok Kartini sebatas simbol domestik perempuan, bukan pemikir kritis yang menggugat ketidakadilan struktural terhadap kaumnya.

Di sisi lain, nama Kartini sering dikaitkan dengan gerakan emansipasi perempuan yang memiliki akar ideologis dari Barat, khususnya gerakan feminisme. Pada abad ke-19, feminisme mulai berkembang di Eropa dan Amerika Serikat dengan tuntutan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.

Salah satu tonggak pentingnya adalah buku The Feminine Mystique (1963) karya Betty Friedan, yang menggugat peran perempuan sebagai ibu rumah tangga sebagai penyebab keterhambatan aktualisasi diri perempuan. Sejak saat itu, feminisme terus bergulir sebagai gerakan pembebasan perempuan dari dominasi patriarki dan struktur sosial yang dianggap menindas.

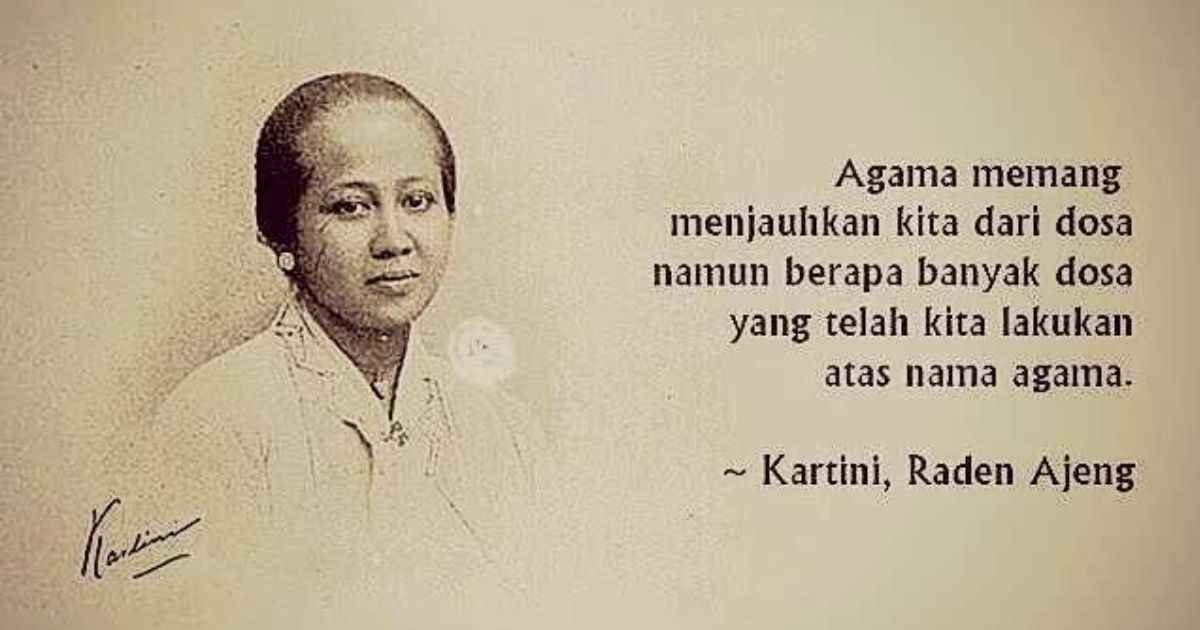

Namun, muncul pertanyaan yang patut direnungkan: benarkah RA Kartini adalah pahlawan emansipasi dalam pengertian feminisme modern sebagaimana yang diklaim oleh banyak pengusung ide feminis? Ataukah perjuangannya justru berakar pada nilai-nilai yang lebih dalam, termasuk nilai-nilai keislaman yang ia pelajari menjelang akhir hayatnya?

Kartini dan Gagasan Emansipasi

Dalam kumpulan suratnya yang dibukukan oleh J.H. Abendanon dengan judul Door Duisternis Tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang), Kartini menyuarakan kegelisahannya terhadap kondisi perempuan Jawa yang terkungkung adat dan tidak memiliki akses pendidikan.

Perjuangannya terutama berfokus pada pembukaan akses pendidikan bagi kaum perempuan, bukan untuk menyaingi laki-laki dalam arena publik, tetapi agar perempuan mampu menjalankan peran strategisnya sebagai pendidik generasi masa depan.

Hal ini tercermin jelas dalam suratnya kepada Prof. Anton dan istri pada 4 Oktober 1902:

“Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak perempuan, bukan sekali-kali, karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya, tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya; menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama.”

Kartini mengkritik keras budaya patriarkal yang menindas, namun tidak serta-merta mengagungkan peradaban Barat secara membabi buta. Dalam suratnya kepada Abendanon (27 Oktober 1902), ia bahkan menuliskan bahwa banyak aspek dalam masyarakat Eropa yang tidak layak disebut sebagai “peradaban”.

Kekecewaan Kartini terhadap Barat menandai titik balik pemikirannya: dari mengagumi kebebasan Barat menuju pencarian nilai spiritual dan moral yang ia temukan dalam Islam.

Kartini dan Islam

Meski pada awalnya Kartini dibesarkan dalam lingkungan yang menjauhkan umat Islam dari pemahaman yang mendalam tentang agamanya, pada masa-masa akhir hidupnya ia menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap ajaran Islam. Ia tercatat pernah belajar kepada Kyai Sholeh bin Umar dari Darat, Semarang, dan tersentuh dengan keindahan surat Al-Fatihah.

“Kyai, selama kehidupanku baru kali inilah aku sempat mengerti makna dan arti surat pertama dan induk Al Quran yang isinya begitu indah menggetarkan sanubariku…” – tulisnya dalam satu kesempatan.

Lebih jauh, dalam surat kepada Ny. Van Kol (21 Juli 1902), Kartini bahkan menyatakan harapannya agar umat agama lain bisa melihat Islam sebagai agama yang patut dicintai. Ini menandakan pergeseran orientasi pemikirannya dari sekadar pembebasan perempuan menuju penghayatan spiritual yang mendalam.

Feminisme dan Kartini: Titik Temu atau Titik Silang?

Banyak aktivis feminis modern menjadikan Kartini sebagai ikon perjuangan kesetaraan gender. Namun, perlu dipahami bahwa orientasi perjuangan Kartini tidak sepenuhnya sejalan dengan gagasan feminisme Barat yang mengedepankan kebebasan individu secara mutlak, bahkan hingga melampaui batas kodrat perempuan. Kartini tidak pernah menyuarakan pembebasan perempuan dari rumah tangga, melainkan menegaskan pentingnya peran ibu sebagai pendidik utama.

Ironisnya, feminisme yang diadopsi sebagian masyarakat kini justru mengarah pada eksploitasi perempuan atas nama kebebasan. Banyak perempuan yang terpaksa meninggalkan keluarga demi menjadi tenaga kerja di luar negeri, menghadapi risiko kekerasan, eksploitasi, hingga kematian.

Fenomena trafficking, kekerasan rumah tangga, dan pekerja seks komersial menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan terhadap perempuan dalam sistem kapitalisme.

Poligami dan Kontroversi Surat Kartini

Sebagian kalangan mempertanyakan konsistensi pandangan Kartini, terutama terkait isu poligami. Dalam salah satu suratnya, ia menunjukkan pemahaman bahwa poligami diizinkan dalam Islam, meskipun menyampaikan kekhawatiran terhadap praktiknya yang seringkali tidak adil.

Pandangannya ini tidak serta-merta menunjukkan dukungan terhadap poligami, melainkan merefleksikan realitas budaya yang ia hadapi, dan keterbatasan wacana alternatif di zamannya.

Di sisi lain, keotentikan surat-surat Kartini yang diterbitkan oleh Abendanon juga sempat menuai keraguan. Mengingat posisinya sebagai pejabat kolonial dan konteks politik saat itu yang tengah menggulirkan “politik etis”, tidak menutup kemungkinan terdapat seleksi atau framing tertentu dalam penerbitan surat-surat tersebut demi mendukung narasi kolonial.

Kartini Bukan Satu-Satunya

Kritik terhadap pengagungan berlebihan terhadap Kartini juga datang dari akademisi seperti Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar. Ia mempertanyakan mengapa hanya Kartini yang diangkat sebagai ikon perjuangan perempuan, sementara banyak tokoh perempuan dari luar Jawa seperti Cut Nyak Dhien dan Martha Christina Tiahahu juga memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan kemerdekaan. Pertanyaan ini penting dalam konteks representasi yang lebih merata terhadap tokoh perempuan di Indonesia.

Meneladani Kartini Secara Jernih

Kini, tugas kita bukan sekadar memperingati Kartini secara simbolik, melainkan meneladani semangat kritis dan keinginannya untuk memajukan perempuan tanpa mencabut akar nilai-nilai moral dan spiritual.

Perjuangan Kartini hendaknya dilihat sebagai bagian dari ikhtiar membentuk masyarakat yang lebih adil dan bermartabat, bukan sebagai legitimasi atas adopsi ideologi asing yang justru mengeksploitasi perempuan dalam sistem kapitalisme global.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita meninjau ulang arah perjuangan perempuan Indonesia. Bukan dengan kembali pada feminisme yang menjauhkan perempuan dari fitrahnya, melainkan kembali kepada ajaran Islam yang secara kaffah memuliakan perempuan dalam peran strategisnya sebagai manusia yang utuh—beriman, berakal, dan berkontribusi bagi peradaban. (emha)

Habis Gelap, Terbitlah Islam.