ppmindonesia.com.Jakarta – Dalam konflik bersenjata, korban sering kali tidak terbatas pada tentara dan infrastruktur militer. Yang menjadi sasaran bisa juga mereka yang seharusnya berada jauh dari garis depan: ilmuwan, insinyur, hingga warga sipil yang membawa pena, bukan senjata.

Dalam babak panas konflik Iran–Israel baru-baru ini, sorotan jatuh pada satu hal yang memukul nurani kemanusiaan: para ilmuwan Iran menjadi sasaran rudal.

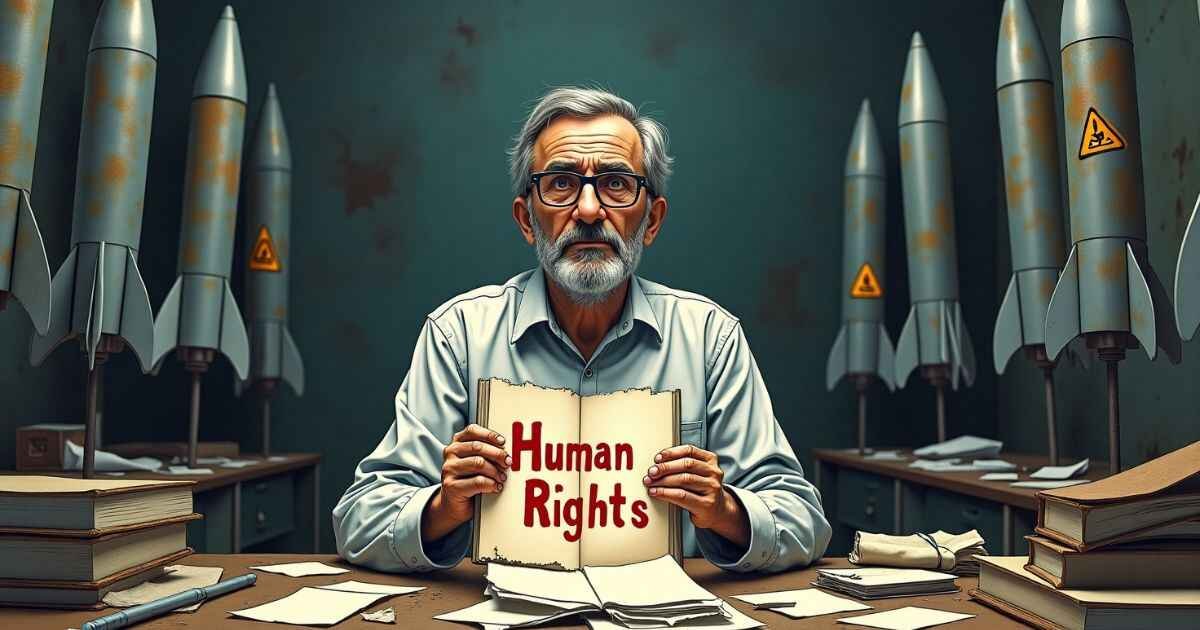

Sambil menyalakan mikrofon-mikrofon konferensi pers di berbagai belahan dunia, para pemimpin Barat berbicara lantang tentang hak asasi manusia, perlindungan sipil, dan tatanan internasional berbasis hukum.

Namun ketika rudal jatuh di laboratorium riset, bukan di medan tempur, dunia justru bungkam.

Rudal yang Membungkam Sains

Israel meluncurkan Operasi Rising Lion pada 13 Juni lalu, sebuah misi militer besar-besaran yang secara resmi bertujuan menghancurkan fasilitas nuklir dan militer Iran.

Namun yang terkena bukan hanya reaktor, tapi juga pusat riset teknologi sipil, laboratorium energi alternatif, dan bahkan kampus teknik yang terafiliasi dengan program pendidikan tinggi Iran.

Laporan dari Kementerian Kesehatan Iran mencatat bahwa dalam dua hari pertama serangan, sedikitnya 13 ilmuwan dan insinyur sipil tewas. Mereka bukan anggota militer.

Beberapa di antaranya sedang mengerjakan proyek medis dan energi non-nuklir. Sejumlah nama dikenal dalam komunitas sains internasional, termasuk Dr. Reza Khosrowshahi, pakar biomaterial lulusan Eropa yang kembali ke Iran demi membangun sistem kesehatan berbasis teknologi lokal.

“Ia bukan ancaman militer. Ia adalah simbol harapan anak-anak muda Iran yang ingin melihat bangsanya berdikari melalui sains,” kata Prof. Mehdi Zanganeh, rekan kerja almarhum yang diwawancarai oleh media lokal.

Retorika HAM dan Standar Ganda

Saat tragedi ini terjadi, para pegiat hak asasi manusia internasional lebih banyak memilih diam.

Tidak ada pernyataan tegas dari lembaga-lembaga HAM global besar seperti Amnesty International atau Human Rights Watch. Tidak ada kecaman keras dari negara-negara yang biasanya vokal ketika HAM dilanggar — kecuali bila pelakunya adalah musuh geopolitik mereka.

Ini bukan pertama kalinya ilmuwan Iran jadi target. Tahun-tahun sebelumnya, beberapa ilmuwan fisika nuklir Iran, termasuk Mohsen Fakhrizadeh, tewas dalam operasi yang secara luas diyakini melibatkan badan intelijen asing. Namun, dunia kembali memilih menyaksikan dalam diam.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dalam pernyataan terbarunya, mengecam keras apa yang ia sebut sebagai “kejahatan terang-terangan terhadap rakyat sipil yang dibungkam karena profesi mereka.” Ia menambahkan, “Mereka yang mengaku sebagai pembela peradaban justru berdiam diri saat sains dihancurkan.”

Politik di Atas Kemanusiaan

Apa yang terjadi memperlihatkan wajah dunia yang dikendalikan oleh kepentingan politik, bukan prinsip moral. Ketika ilmuwan Ukraina diserang dalam invasi Rusia, dunia bersatu dalam solidaritas.

Ketika ilmuwan Iran terbunuh oleh rudal Israel, dunia terpecah — antara mereka yang tak ingin mengusik ‘sekutu’ dan mereka yang sudah terlalu lelah untuk peduli.

“Tidak ada yang lebih berbahaya dari standar ganda dalam HAM,” ujar jurnalis Timur Tengah Rania Khalek dalam komentarnya di media sosial. “Ketika satu nyawa disanjung dan lainnya diabaikan karena paspor mereka, maka ‘hak asasi manusia’ tidak lagi universal, tapi politis.”

Sains Bukan Ancaman

Mengapa para ilmuwan menjadi sasaran? Dalam perang konvensional, ini adalah pelanggaran terang terhadap hukum humaniter internasional. Namun dalam lanskap politik global saat ini, kemajuan sains Iran dianggap sebagai ancaman—bukan karena potensi destruktifnya, tetapi karena potensi kemandiriannya.

Ilmuwan Iran, khususnya di bidang nuklir, energi, dan medis, telah lama menjadi simbol resistensi terhadap embargo Barat. Sains adalah bentuk perlawanan yang tidak mengangkat senjata, tapi menciptakan solusi untuk hidup.

Serangan terhadap mereka bukan hanya serangan terhadap Iran, tapi juga terhadap gagasan bahwa negara berkembang bisa berdiri di atas kaki sendiri.

Sebuah Pengingat

Retorika hak asasi manusia, pada akhirnya, akan diuji bukan saat perang usai, tetapi saat nyawa sipil menjadi collateral damage — baik yang berprofesi sebagai wartawan, guru, maupun ilmuwan.

Dalam konflik apa pun, nyawa manusia — terlebih mereka yang memilih jalur perdamaian melalui ilmu — seharusnya menjadi garis merah terakhir.

Ketika garis itu dilanggar dan dunia diam, kita semua kehilangan lebih dari sekadar orang-orang pintar. Kita kehilangan kemanusiaan kita sendiri.(emha)