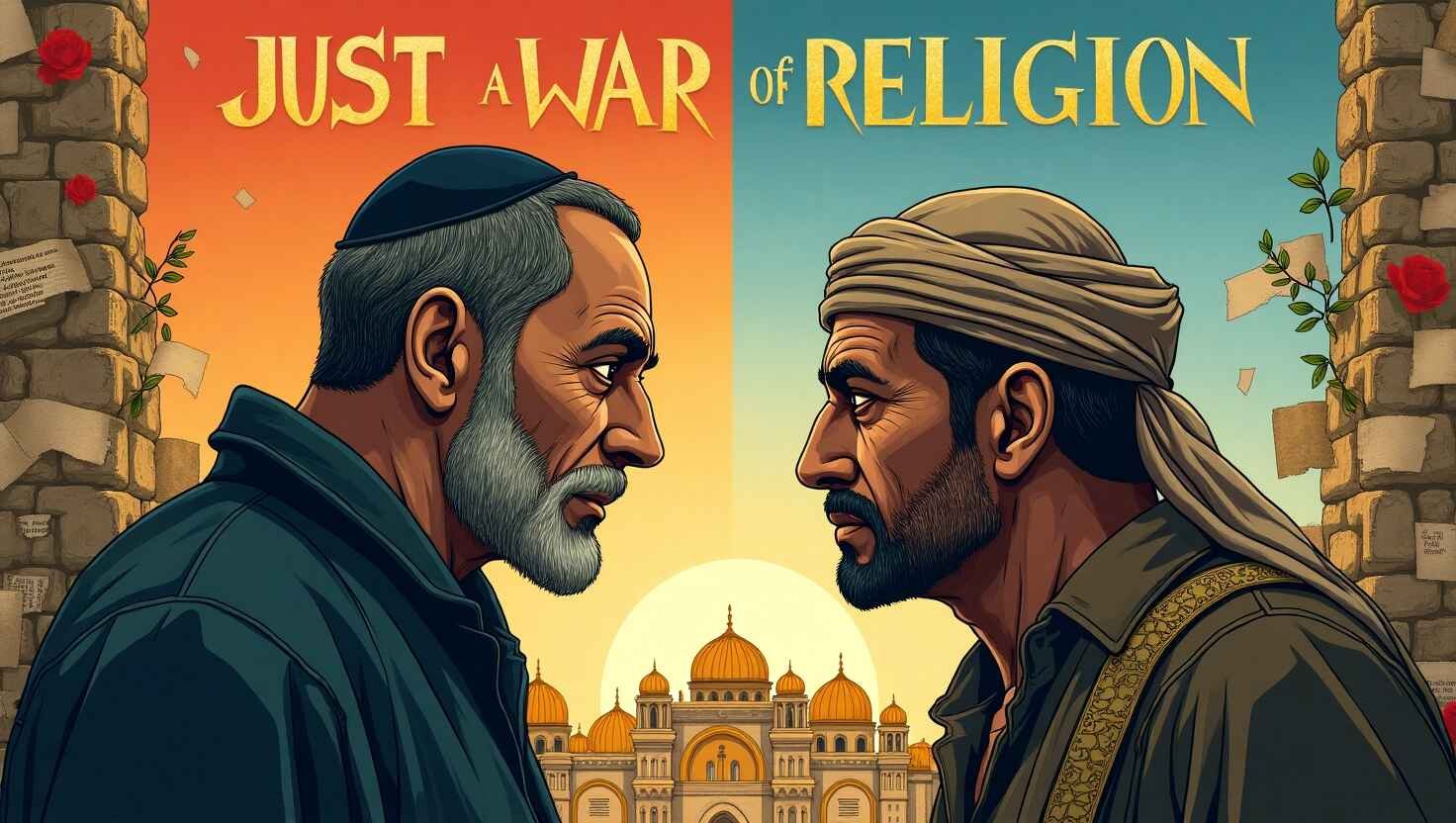

ppmindonesia.com.Jakarta – Setiap kali dentuman bom terdengar di Gaza, setiap kali rakyat Palestina berlarian menyelamatkan diri, sebagian orang terburu-buru menyebutnya sebagai perang agama. Narasi ini memang mudah dan terasa logis di permukaan: Yahudi versus Islam, sinagog versus masjid, kaum pilihan versus umat Nabi.

Namun, membaca ulang sejarah konflik Israel–Palestina justru menunjukkan bahwa reduksi konflik ini menjadi semata-mata perang agama adalah simplifikasi yang menyesatkan.

Memang benar, tanah yang diperebutkan adalah salah satu wilayah paling suci di dunia. Di sanalah Baitul Maqdis berdiri, tempat Nabi Daud dan Sulaiman membangun kerajaan, tempat Nabi Muhammad naik ke langit dalam peristiwa Isra Mi’raj. Di situ pula ada Tembok Ratapan yang menjadi simbol iman Yahudi.

Tetapi konflik ini tidak lahir dari perbedaan keyakinan saja. Ia lebih banyak dibentuk oleh kolonialisme, nasionalisme, luka sejarah, dan perebutan sumber daya.

Gerakan Zionisme, misalnya, yang melahirkan negara Israel pada 1948, bukanlah gerakan keagamaan semata. Ia lahir dari trauma penindasan bangsa Yahudi di Eropa, sebagai ideologi nasionalisme sekuler yang ingin membangun “tanah air” bagi orang Yahudi di Palestina. Theodor Herzl, perintis Zionisme, bukanlah seorang rabi atau ulama, melainkan wartawan sekuler yang prihatin pada nasib kaumnya.

Sebaliknya, perlawanan rakyat Palestina pun tidak melulu digerakkan oleh agama. Nasionalisme Arab, keinginan mempertahankan tanah leluhur, dan tuntutan keadilan sosial menjadi pendorong utama perjuangan mereka. Hamas, yang membawa bendera Islam, baru muncul belakangan, pada akhir 1980-an. Sebelumnya, gerakan seperti PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) mengedepankan agenda nasionalisme sekuler.

Label “perang agama” juga sering dimanfaatkan oleh pihak luar untuk menyalakan sentimen sektarian, memecah solidaritas, dan mempermudah justifikasi atas kekerasan. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa Yahudi, Kristen, dan Muslim pernah hidup berdampingan di tanah yang sama selama berabad-abad, jauh sebelum datangnya kolonialisme modern.

Menyederhanakan konflik ini sebagai perang agama hanya membuat kita gagal melihat akar persoalan yang lebih nyata: pendudukan, pengusiran paksa, diskriminasi, dan ketimpangan kekuatan yang amat timpang. Rakyat Palestina bukan hanya melawan karena keyakinan, tetapi juga karena hak-hak dasar mereka sebagai manusia dirampas.

Jika dunia ingin membantu menyelesaikan konflik ini, maka yang dibutuhkan bukan hanya doa, tetapi juga keberanian untuk menegakkan keadilan. Bukan hanya seruan religius, tetapi juga upaya diplomasi, tekanan politik, dan solidaritas kemanusiaan yang nyata.

Membaca ulang konflik Israel–Palestina berarti juga mengingatkan diri kita bahwa penderitaan manusia tidak pernah hanya milik satu agama. Anak-anak yang terbunuh di Gaza, keluarga yang tercerai-berai, rumah-rumah yang rata dengan tanah—semuanya adalah tragedi kemanusiaan yang melampaui tembok agama.

Konflik ini bukan hanya soal siapa yang benar dalam kitab suci, tetapi siapa yang berani menghentikan ketidakadilan yang sudah berlangsung terlalu lama.(emha)