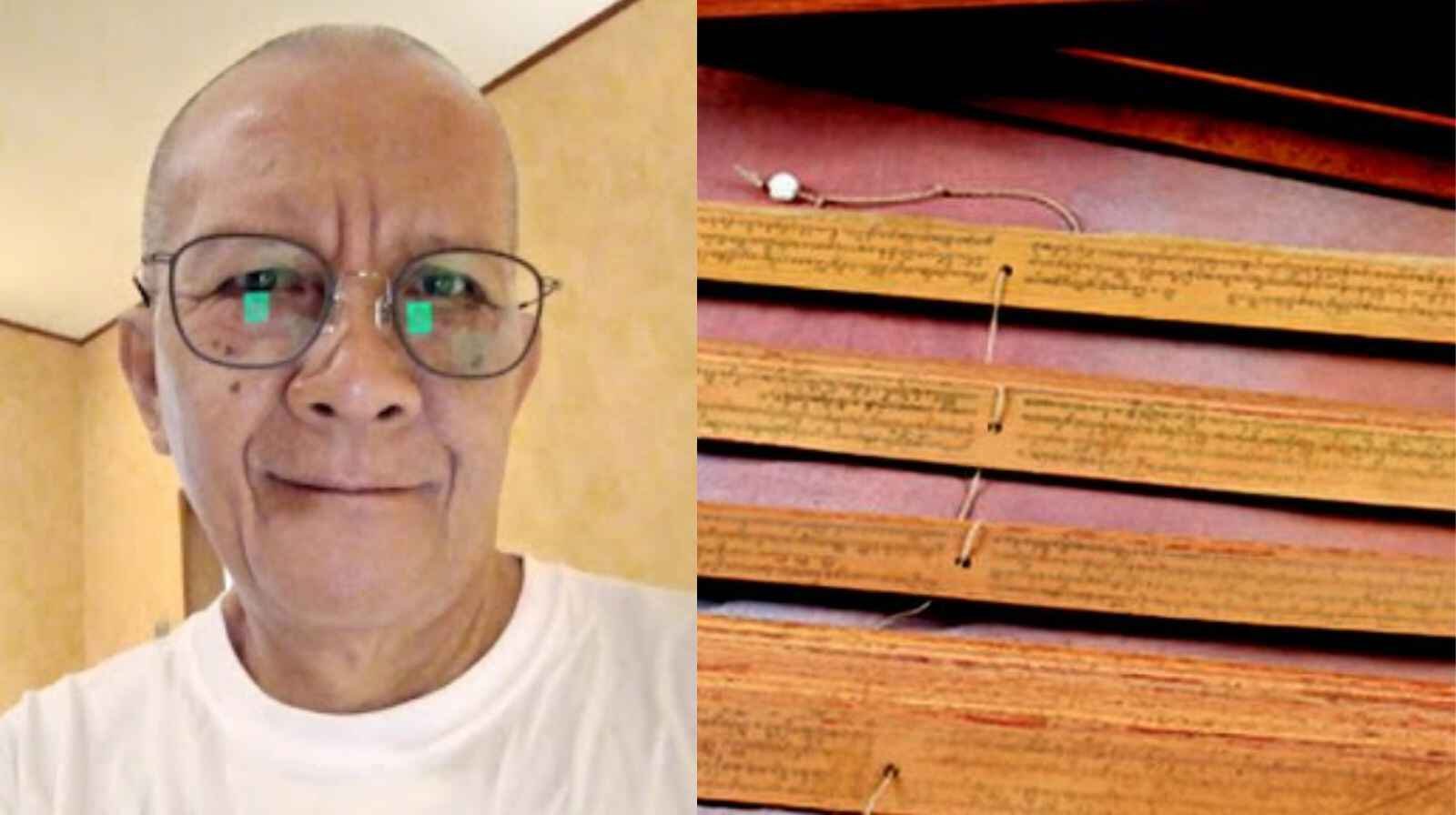

ppmindonesia.com.Banten – Kitab Negarakertagama merupakan karya monumental sastra Jawa Kuno yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit. Kitab ini tidak hanya merekam sejarah politik dan kebudayaan Majapahit, tetapi juga menguraikan sistem pemerintahan, agama, serta pandangan hidup yang menjadi fondasi peradaban Nusantara pada abad ke-14.

Terdiri atas 98 pupuh, Negarakertagama ditulis dalam bahasa Jawa Kuno dan mencatat hubungan diplomatik Majapahit dengan berbagai kerajaan di Asia Tenggara. Kitab ini juga menjelaskan struktur pemerintahan Majapahit secara rinci, termasuk ideologi negara yang dikenal sebagai Tri Dharma, yakni tiga kewajiban utama: kewajiban kepada Tuhan, kepada raja, dan kepada rakyat. Konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak semata-mata bersifat politis, melainkan juga spiritual dan etis.

Sebagai karya sastra, Negarakertagama menggambarkan Majapahit sebagai negara ideal: adil, makmur, berdaulat, dan harmonis. Tidak ditemukan catatan tentang pemberontakan sosial atau gejolak politik yang signifikan sepanjang masa kejayaannya. Negara digambarkan memiliki kekuasaan yang solid, tidak bergantung pada kekuatan asing, serta mampu menjaga stabilitas internal secara berkelanjutan.

Kehidupan masyarakat Majapahit digambarkan berada dalam tatanan sosial yang tertib dan sejahtera. Sejumlah peneliti bahkan memperkirakan bahwa tingkat kesejahteraan rakyat pada masa itu sangat tinggi. Jika disetarakan secara hipotetis dengan nilai ekonomi hari ini, penghasilan pekerja Majapahit diperkirakan setara dengan puluhan juta rupiah per bulan—jauh melampaui standar upah minimum di Indonesia saat ini yang bahkan sering kali belum mampu menutup kebutuhan dasar hidup secara layak.

Raja Hayam Wuruk digambarkan sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan visioner. Ia memberikan perlindungan serta dukungan penuh kepada para empu dan pujangga keraton untuk berkarya. Negara hadir sebagai patron kebudayaan. Para sastrawan tidak hidup dalam keterasingan atau kemiskinan, melainkan dihormati dan dijamin kehidupannya oleh negara. Kondisi ini sangat kontras dengan realitas penulis dan pekerja kebudayaan Indonesia hari ini yang kerap terpinggirkan—“hidup segan, mati tak dipedulikan”.

Empu Prapanca sendiri menjadi contoh sastrawan yang hidup lebih layak dan terhormat enam abad lalu dibandingkan banyak sastrawan di Indonesia modern. Hal ini menimbulkan pertanyaan reflektif: benarkah peradaban kita bergerak maju, atau justru mengalami kemunduran nilai?

Jika mengikuti pandangan tentang siklus perubahan besar peradaban setiap tujuh abad, maka masa kini sesungguhnya berada pada titik krusial perubahan. Gonjang-ganjing sosial, politik, ekonomi, dan moral yang terus berlangsung di Indonesia bisa dibaca sebagai pertanda transisi besar—entah menuju kebangkitan atau keruntuhan, tergantung pada pilihan kolektif bangsa ini.

Negarakertagama sendiri ditulis atas titah Raja Hayam Wuruk sebagai penanda kejayaan dan legitimasi moral kekuasaan Majapahit. Kitab ini bukan sekadar propaganda politik, melainkan juga warisan peradaban yang jauh lebih bernilai sakral dan spiritual dibandingkan monumen-monumen modern yang kerap miskin makna.

Dalam sistem yang digambarkan Empu Prapanca, raja tidak berdiri sendiri. Ia didampingi oleh dewan penasihat yang terdiri dari para empu, tokoh agama, dan cendekiawan—sebuah lembaga yang dalam konteks modern menyerupai Dewan Pertimbangan Agung. Lembaga ini berfungsi menjaga keseimbangan antara kekuasaan material dan kebijaksanaan spiritual.

Gagasan ini menjadi sangat relevan hari ini, ketika pembangunan nasional terlalu sering terjebak dalam orientasi materialistik dan melupakan dimensi spiritual, etika, dan kebudayaan. Tidak mengherankan jika generasi muda—khususnya kaum milenial—mulai mencari alternatif spiritual di luar hiruk-pikuk kompetisi dunia digital yang melelahkan dan kerap menyesatkan.

Menggali kembali Negarakertagama dari perspektif spiritual bukanlah nostalgia romantik, melainkan upaya menemukan referensi etik dan kultural untuk melompat lebih jauh ke masa depan. Kejayaan Majapahit menunjukkan bahwa kemajuan material hanya mungkin dicapai jika ditopang oleh kepemimpinan yang bijak, sistem pemerintahan yang tertib, dan penghormatan terhadap ilmu, seni, serta spiritualitas.

Majapahit tercatat memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, mencakup hampir seluruh Nusantara hingga wilayah yang kini menjadi Malaysia dan Filipina. Ia menjadi pusat perdagangan internasional dengan jalur maritim strategis serta sumber daya alam yang melimpah—warisan yang sejatinya masih dimiliki Indonesia hari ini.

Selain itu, Majapahit merupakan pusat kebudayaan dan persemaian seni, sastra, arsitektur, serta spiritualitas. Sistem administrasi dan birokrasi negara berjalan efektif dan terorganisasi rapi. Semua itu, menurut Empu Prapanca, bersumber dari kepemimpinan yang kuat, adil, dan berakar pada nilai moral-spiritual.

Pada masa yang sama, Nusantara juga melahirkan empu besar lainnya seperti Empu Tantular dengan Sutasoma dan Arjunawiwaha, Empu Sedah dengan Bharatayudha, serta Empu Dhoho dengan Smara Dahana. Para empu ini tidak hanya sastrawan, tetapi juga guru, peneliti, dan penasihat raja dalam urusan pemerintahan dan kebudayaan. Negara menjamin kehidupan mereka karena menyadari bahwa ilmu dan kebudayaan adalah fondasi peradaban.

Ironisnya, dalam Republik Indonesia yang menghimpun seluruh warisan kerajaan Nusantara, peran para “empu modern”—penulis, intelektual, dan budayawan—justru diabaikan. Banyak yang hidup tanpa penghargaan, bahkan tanpa jejak sejarah. Inilah yang patut disebut sebagai azab peradaban: ketika sebuah bangsa memutus mata rantai kebudayaannya sendiri.

Sejak berdirinya NKRI, pengabaian terhadap nilai adat, etika, moral, dan kearifan lokal terus berlangsung. Akibatnya, Indonesia hari ini menghadapi krisis kebudayaan yang serius—krisis yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pembangunan fisik atau pertumbuhan ekonomi, melainkan memerlukan keberanian untuk kembali belajar dari akar peradaban sendiri.

Dalam konteks itulah, Negarakertagama bukan sekadar kitab sejarah, melainkan cermin spiritual bangsa. Ia mengingatkan bahwa kejayaan sejati hanya lahir dari keseimbangan antara kekuasaan, kebijaksanaan, dan kesadaran spiritual.