Jakarta|PPMIndonesia.com-Awal 2026 menjadi babak baru dalam sejarah hukum Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, bangsa ini sepenuhnya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hasil karya sendiri. Ia digadang-gadang sebagai simbol kedaulatan hukum nasional, sekaligus cermin nilai-nilai Pancasila.

Namun di balik kebanggaan itu, terdapat pasal-pasal yang memunculkan kegelisahan serius di tengah masyarakat, khususnya kalangan religius. Salah satunya adalah Pasal 402–403 KUHP yang mengatur pemidanaan terhadap perkawinan yang dilakukan dengan adanya “penghalang yang sah” menurut peraturan perundang-undangan.

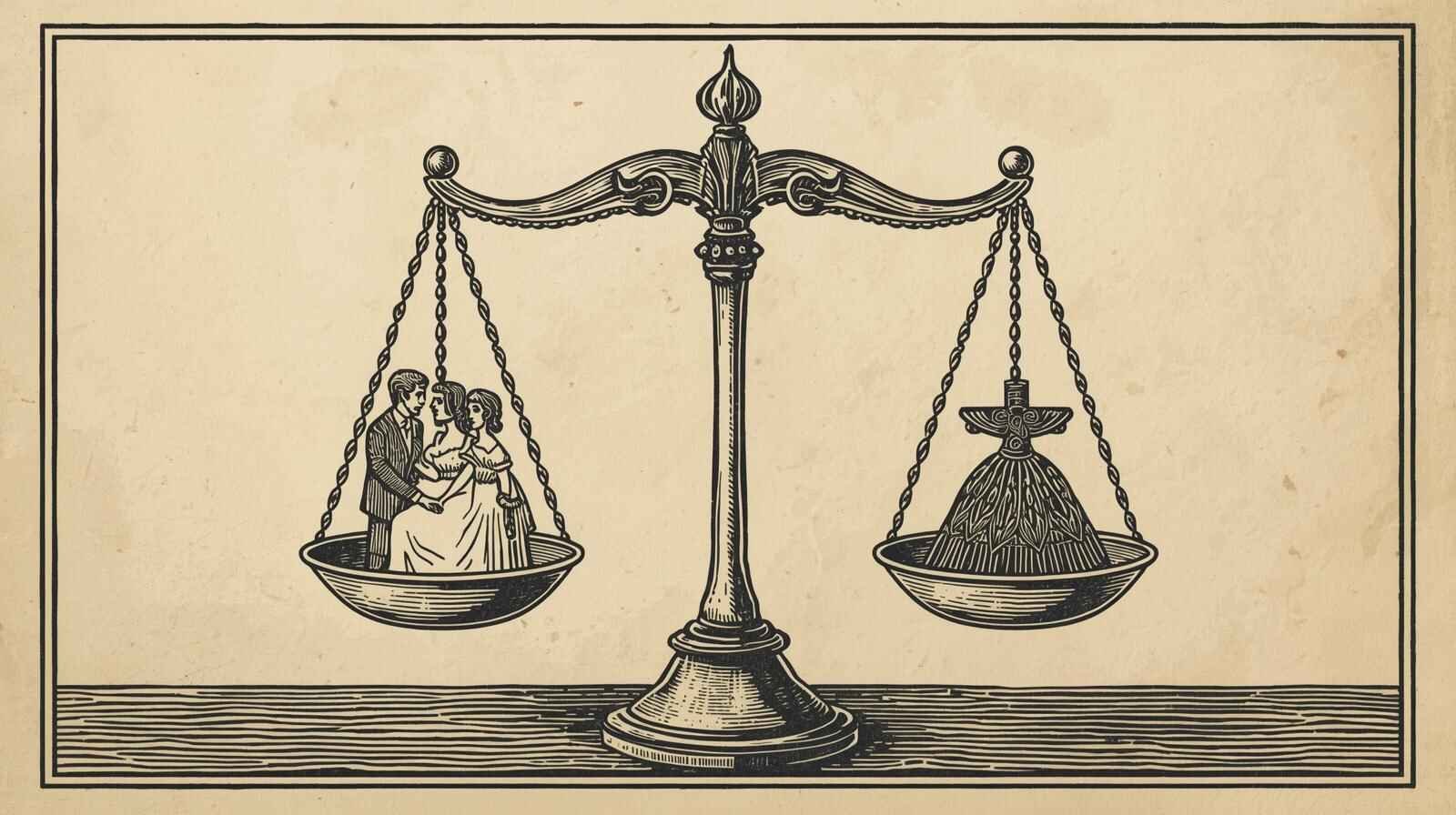

Yang mengusik bukan semata bunyi pasalnya. Yang mengusik adalah perbandingan logika hukum yang tampak janggal: menikah secara agama tanpa izin administratif dapat diancam pidana hingga 4 tahun 6 bulan, sementara zina—yang oleh semua agama dipandang sebagai dosa besar—hanya diancam maksimal 1 tahun penjara dan itu pun merupakan delik aduan.

Di sinilah publik mulai bertanya: di mana letak logika moral hukum kita?

Administrasi versus Moralitas

Pasal 402 KUHP pada dasarnya mengatur perkawinan yang dilakukan padahal terdapat penghalang yang sah menurut undang-undang, misalnya seseorang yang masih terikat perkawinan lalu menikah lagi tanpa izin pengadilan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan.

Dari perspektif negara, ini adalah soal ketertiban administrasi dan perlindungan hak. Negara ingin memastikan bahwa perkawinan tidak melahirkan ketidakpastian hukum, terutama bagi perempuan dan anak.

Namun persoalan menjadi kompleks ketika kita membandingkannya dengan Pasal 411 dan 412 KUHP yang mengatur perzinaan dan hidup bersama di luar perkawinan. Zina diancam pidana maksimal 1 tahun dan hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari suami, istri, orang tua, atau anak. Bahkan, pengaduan itu bisa dicabut sebelum persidangan.

Sementara itu, pelanggaran dalam Pasal 402 bukan delik aduan. Aparat dapat langsung memproses tanpa menunggu laporan pihak tertentu.

Perbandingan ini melahirkan kesan yang sulit diabaikan: hubungan yang dilegalkan secara agama tetapi tidak memenuhi prosedur administratif negara justru berisiko pidana lebih berat dibanding hubungan yang secara terang-terangan melanggar norma agama.

Paradoks yang Mengusik Nurani

Dalam ajaran Islam—dan juga agama-agama lain—pernikahan adalah institusi suci. Ia bukan sekadar kontrak sosial, tetapi ibadah. Pernikahan memisahkan yang halal dari yang haram, menjaga kehormatan, dan melindungi nasab.

Sebaliknya, zina adalah perbuatan yang dilarang keras, dipandang sebagai dosa besar yang merusak tatanan moral dan sosial.

Maka ketika hukum positif memberi ancaman lebih berat kepada praktik perkawinan tertentu dibanding zina, timbul kesan adanya pembalikan hierarki moral.

Bayangkan situasi hipotetis: seorang laki-laki yang telah beristri menikah lagi secara agama tanpa izin istri pertama dan tanpa pencatatan resmi. Secara agama, ia merasa menghindari zina. Namun secara hukum negara, ia terancam pidana hingga 4,5 tahun.

Sebaliknya, jika ia memilih berzina tanpa menikah, ancamannya lebih ringan dan hanya dapat diproses jika ada pengaduan.

Apakah ini tidak menciptakan dilema moral? Apakah hukum pidana seharusnya membentuk kalkulasi seperti ini: bukan “mana yang lebih bermoral”, melainkan “mana yang lebih aman secara hukum”?

Hukum memang tidak identik dengan moral agama. Tetapi dalam negara yang berlandaskan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sepantasnya terdapat koherensi antara nilai ketuhanan dan logika pemidanaan.

Negara Berketuhanan, Bukan Negara Agama

Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler yang memisahkan total hukum dari nilai spiritual. Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa kehidupan berbangsa berdiri di atas pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Karena itu, hukum nasional semestinya tidak abai terhadap dimensi moral dan religius masyarakatnya.

Tentu negara berwenang mengatur administrasi perkawinan. Negara juga berkepentingan melindungi hak-hak perempuan dan anak dari praktik yang merugikan. Poligami, misalnya, dibatasi prosedurnya agar tidak melahirkan ketidakadilan.

Namun ketika pelanggaran administratif itu diangkat menjadi tindak pidana berat dengan ancaman penjara yang tinggi, sementara perzinaan diposisikan lebih ringan dan bersyarat aduan, publik wajar mempertanyakan proporsionalitasnya.

Apakah tujuan melindungi ketertiban administrasi sebanding dengan ancaman pidana hampir lima tahun?

Soal Proporsionalitas dan Kepastian Tafsir

Masalah lain yang patut dicermati adalah frasa “penghalang yang sah”. Penjelasan KUHP merujuk pada ketentuan dalam UU Perkawinan. Namun dalam praktik, tafsir bisa berkembang.

Di sinilah pentingnya kejelasan batas: kapan suatu pelanggaran perkawinan dianggap cukup diselesaikan melalui sanksi administratif atau perdata, dan kapan ia layak dipidana?

Tanpa batas yang tegas, pasal ini berpotensi menjadi sumber ketidakpastian hukum. Lebih jauh lagi, ia bisa menimbulkan rasa keterasingan di kalangan masyarakat yang memandang perkawinan agama sebagai sesuatu yang sakral dan sah.

Hukum yang baik bukan hanya soal kepastian, tetapi juga soal rasa keadilan.

Jalan Konstitusional

Dalam sistem demokrasi konstitusional, perbedaan pandangan seperti ini tidak harus berujung pada kegaduhan. Tersedia mekanisme uji materi di Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah suatu norma telah sejalan dengan UUD 1945, termasuk dengan prinsip keadilan dan nilai dasar Pancasila.

Uji materi bukan bentuk pembangkangan. Ia adalah bagian dari mekanisme koreksi agar hukum yang lahir benar-benar mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar ketertiban administratif.

Jika terdapat ketidakseimbangan dalam ancaman pidana antara delik perkawinan dan delik zina, maka diskursus publik dan pengujian konstitusional menjadi ruang yang sah untuk memperbaikinya.

Menjaga Logika Moral Hukum

KUHP baru adalah kebanggaan nasional. Tetapi kebanggaan itu akan sempurna jika setiap pasalnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak, dan logika moral yang rasional.

Hukum pidana seharusnya tidak menciptakan paradoks yang membingungkan nurani publik. Ia harus memberi pesan yang jelas: bahwa menjaga kehormatan institusi perkawinan lebih bernilai daripada membiarkan hubungan tanpa ikatan.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah hukum kita telah menempatkan pelanggaran moral pada proporsi yang tepat?

Jika tidak, maka tugas kitalah—sebagai warga negara—untuk terus mengingatkan. Sebab hukum yang hidup bukanlah hukum yang tak boleh dikritik, melainkan hukum yang terus disempurnakan demi keadilan.

Dan keadilan, pada akhirnya, bukan hanya soal teks pasal, tetapi juga soal suara hati bangsa. (acank)